Digitale Souveränität: Worauf es ankommt

Dies ist ein Artikel von unserem Softwarepartner XELOS.

Digitale Souveränität ist mehr als ein Trendbegriff – sie ist ein zentraler Erfolgsfaktor für moderne Unternehmen. Denn wer seine digitalen Systeme nicht versteht, nicht kontrolliert oder sich in zu starker Abhängigkeit von externen Anbietern befindet, gibt einen wichtigen Teil der unternehmerischen Selbstbestimmung auf. Besonders relevant wird diese Frage bei Intranet-Lösungen. Warum? Weil das Intranet nicht irgendein Tool ist – es ist das digitale Herzstück der internen Kommunikation und Zusammenarbeit. Es bündelt Wissen, Prozesse, Dokumente und oft sogar zentrale Funktionen wie HR-Services oder Projektmanagement. Hier laufen Daten verschiedenster Art zusammen – von strategischen Informationen über personenbezogene Daten bis hin zu sensiblen Unternehmenskennzahlen.

Die zentrale Frage lautet daher: Wer hat die Kontrolle über dieses System – und über die darin enthaltenen Daten? Liegt die Datenhoheit wirklich beim Unternehmen selbst, oder beim Anbieter der Plattform? Kann man als Unternehmen frei entscheiden, wo und wie Daten gespeichert werden? Und was passiert, wenn man den Anbieter wechseln möchte? Unternehmen, die Wert auf Unabhängigkeit, Sicherheit und Datenschutz legen, kommen an diesem Thema nicht vorbei. Denn ohne digitale Souveränität fehlt die Grundlage für langfristiges Vertrauen – sowohl in die technische Infrastruktur als auch in die Integrität der Datenverarbeitung.

In diesem Artikel zeigen wir, was digitale Souveränität konkret bedeutet, wie verschiedene Hosting-Modelle, IT-Sicherheit und Datenschutz zusammenspielen – und worauf Du bei der Auswahl eines Intranet-Anbieters besonders achten solltest.

Hosting-Optionen im Überblick: Cloud, On-Premise, Private Cloud

Die Wahl des Hosting-Modells ist ein zentrales Element digitaler Souveränität. Sie bestimmt, wer die Hoheit über Daten, Infrastruktur und Prozesse hat – und wie flexibel, sicher und kontrollierbar ein Intranet betrieben werden kann.

Cloud, On-Premise, Private Cloud – was bedeutet das konkret?

Beim Cloud-Hosting wird die Anwendung in der Regel auf der Infrastruktur eines externen Dienstleisters betrieben. Dieser übernimmt nicht nur den technischen Betrieb, sondern auch Wartung, Updates und Skalierung. Für Unternehmen bedeutet das: geringer technischer Aufwand und eine schnelle, flexible Bereitstellung – aber auch eine gewisse Abhängigkeit vom Anbieter. Entscheidend ist hier, wo die Server stehen, wie der Datenschutz geregelt ist und ob es vertragliche Sicherheiten zur Datenportabilität gibt. Stehen die Server außerhalb der EU, unterliegen die dort gespeicherten Daten in der Regel auch dem jeweiligen nationalen Recht – was Auswirkungen auf Zugriffsmöglichkeiten und Datenschutz haben kann.

On-Premises bezeichnet das Hosting auf unternehmenseigenen Servern oder dedizierten Systemen im eigenen Rechenzentrum. Die Daten bleiben vollständig im Unternehmen, sämtliche technischen Aspekte – von Backups über Updates bis zur Sicherheit – liegen in eigener Hand. Das bringt maximale Kontrolle, erfordert aber auch internes IT-Know-how und Ressourcen.

Die Private Cloud ist eine Art Hybridlösung: Die Infrastruktur wird zwar cloudbasiert bereitgestellt, steht aber exklusiv einem einzelnen Unternehmen zur Verfügung. Das kann im unternehmenseigenen Rechenzentrum oder bei einem zertifizierten Hosting-Partner erfolgen. Diese Variante verbindet Skalierbarkeit und moderne Architektur mit mehr Kontrolle als in der Public Cloud.

Für wen ist welches Modell geeignet?

Je nach Branche, Unternehmensgröße und regulatorischen Anforderungen kann ein anderes Modell sinnvoll sein:

- Cloud eignet sich besonders für kleinere Unternehmen, Agenturen oder Organisationen mit begrenzter IT-Infrastruktur und dem Wunsch nach schneller Implementierung.

- On-Premise ist sinnvoll für Unternehmen mit hohen Datenschutzanforderungen, sensiblen Daten oder der Notwendigkeit, interne Systeme vollständig selbst zu betreiben.

- Private Cloud passt gut zu mittleren und größeren Unternehmen, die ein hohes Sicherheitsniveau mit der Flexibilität moderner Cloud-Technologie kombinieren wollen.

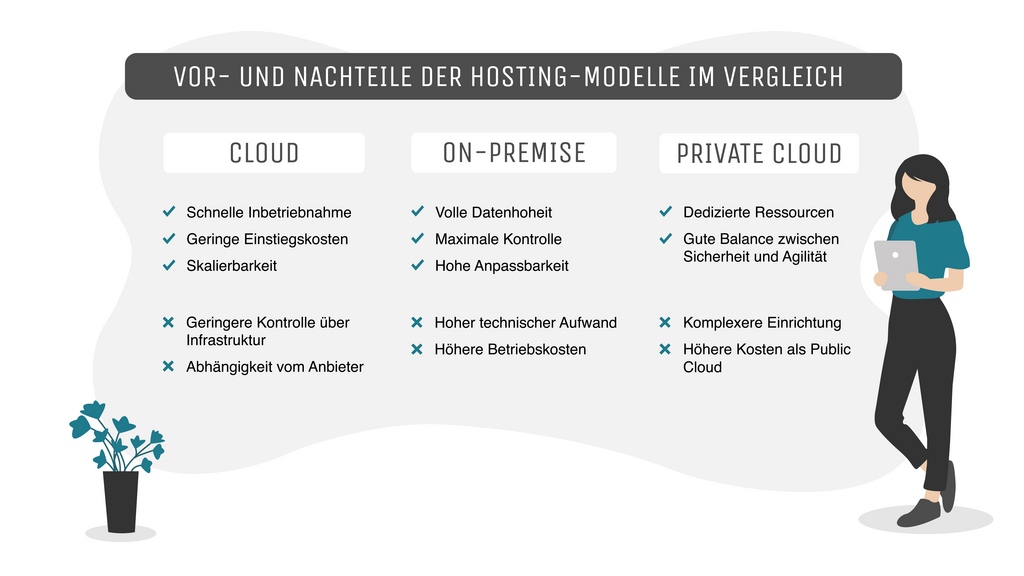

Vor- und Nachteile der Hosting-Modelle im Vergleich

Ein Hosting-Modell ist kein rein technischer Parameter, sondern ein strategischer Faktor für digitale Selbstbestimmung. Wer seine Intranet-Daten nicht nur speichern, sondern verstehen, absichern und kontrollieren will, sollte diese Entscheidung nicht leichtfertig treffen. Die gute Nachricht: Es gibt Anbieter, die unterschiedliche Hosting-Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Teilweise kann man auch die verschiedenen Modelle kombinieren oder schrittweise anpassen.

IT-Sicherheit und Datenschutz im Detail

Wenn wir über digitale Souveränität sprechen, sind IT-Sicherheit und Datenschutz zentrale Begriffe, die oft miteinander verwechselt oder gleichgesetzt werden – dabei verfolgen sie unterschiedliche, aber eng verwandte Ziele.

Was bedeutet IT-Sicherheit?

IT-Sicherheit umfasst alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Informations- und Kommunikationstechnologien vor Angriffen, Manipulationen oder Ausfällen zu schützen. Das schließt den Schutz vor Cyberangriffen, das Sichern von Netzwerken, Systemen und Anwendungen sowie die Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der Daten mit ein. IT-Sicherheit sorgt also dafür, dass das Intranet stabil läuft, keine unbefugten Zugriffe erfolgen und Informationen nicht verloren gehen oder verfälscht werden.

Was versteht man unter Datenschutz?

Datenschutz hingegen konzentriert sich auf den Schutz personenbezogener Daten – also Informationen, die sich auf identifizierbare Personen beziehen. Das Ziel ist hier, die Privatsphäre der Mitarbeitenden, KundInnen und GeschäftspartnerInnen zu wahren, indem der Umgang mit ihren Daten transparent, rechtmäßig und sicher gestaltet wird. Datenschutz regelt also, welche Daten erhoben, gespeichert, verarbeitet und weitergegeben werden dürfen, und sorgt für die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie der DSGVO.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Beide Bereiche überschneiden sich, weil personenbezogene Daten nur dann geschützt sind, wenn auch die IT-Systeme sicher sind. Doch IT-Sicherheit ist breiter gefasst und betrifft alle digitalen Ressourcen und deren Schutz vor technischen Bedrohungen, während Datenschutz den rechtlichen und ethischen Umgang mit sensiblen Informationen in den Vordergrund stellt.

Warum sind IT-Sicherheit und Datenschutz für digitale Souveränität im Intranet so wichtig?

Digitale Souveränität bedeutet vor allem Kontrolle – und Kontrolle funktioniert nur mit sicheren und rechtskonformen Systemen. Ohne robuste IT-Sicherheit ist das Intranet angreifbar, Daten können verloren gehen oder in falsche Hände geraten. Ohne Datenschutzrisiken zu minimieren, verlieren Unternehmen das Vertrauen ihrer Mitarbeitenden und Kunden. Gerade beim Intranet, das sensible interne Informationen bündelt, sind diese Aspekte untrennbar mit dem souveränen Umgang verbunden. Nur wenn Unternehmen sowohl technisch als auch organisatorisch sicherstellen, dass ihre Daten geschützt und der Datenschutz eingehalten wird, können sie wirklich selbstbestimmt und unabhängig agieren.

Weitere Aspekte der digitalen Souveränität

Digitale Souveränität bedeutet nicht nur, das eigene Intranet technisch sicher und datenschutzkonform zu betreiben. Es geht auch um weitreichendere Themen, die die Kontrolle und Unabhängigkeit eines Unternehmens stärken.

Datensicherheit und Kontrollmöglichkeiten

Datensicherheit ist der Grundpfeiler digitaler Souveränität. Es reicht nicht, Daten nur zu speichern – sie müssen auch vor unbefugtem Zugriff, Verlust oder Manipulation geschützt werden. Das bedeutet, Unternehmen brauchen umfassende Kontrollmechanismen: Wer darf auf welche Daten zugreifen? Wie werden Zugriffsrechte vergeben und überwacht? Können Daten nachvollziehbar geändert oder gelöscht werden? Ein souveränes Unternehmen stellt sicher, dass diese Kontrollmöglichkeiten jederzeit transparent und wirksam sind – idealerweise mit rollenbasierten Zugriffsmodellen und lückenlosen Protokollen.

Unabhängigkeit von externen Dienstleistern und Lieferanten

Digitale Souveränität bedeutet auch, nicht in eine zu starke Abhängigkeit von einzelnen Anbietern oder Dienstleistern zu geraten. Gerade bei Intranet-Lösungen kann eine zu enge Bindung an einen Cloud-Anbieter oder ein Hosting-Unternehmen schnell zur Falle werden: Lock-in-Effekte erschweren den Wechsel und die Kontrolle über die eigenen Daten schwindet – vor allem dann, wenn der Anbieter im Ausland sitzt und damit anderen rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegt. In solchen Fällen kann es passieren, dass Daten dem Zugriff ausländischer Behörden unterliegen – selbst, wenn sie auf Servern in Europa gespeichert sind.

Ein souveränes Unternehmen sorgt daher für klare vertragliche Regelungen, Optionen zur Datenportabilität und bevorzugt flexible, offene Systeme, die einen Anbieterwechsel erleichtern und den Handlungsspielraum bewahren. Je besser sich Systeme integrieren und migrieren lassen, desto weniger ist man auf einen einzelnen Dienstleister angewiesen – und desto mehr bleibt man HerrIn der eigenen Datenstrategie.

Open-Source-Optionen und ihre Rolle bei der digitalen Souveränität

Open-Source-Lösungen spielen in der Diskussion um digitale Souveränität eine wichtige Rolle. Sie stehen für maximale Transparenz, weil der Quellcode offenliegt und unabhängig geprüft werden kann – ein klarer Vorteil im Hinblick auf Vertrauen und Nachvollziehbarkeit. Auch die größere Flexibilität und Anpassbarkeit sind für viele Unternehmen attraktiv: Funktionen können individuell erweitert, Integrationen spezifisch umgesetzt werden.

Gleichzeitig zeigt sich in der Praxis aber auch: Open Source ist kein Selbstläufer. Der Betrieb solcher Lösungen erfordert internes Know-how, Ressourcen für Pflege und Weiterentwicklung sowie klare Zuständigkeiten – insbesondere im Hinblick auf Sicherheit, Updates und Support. Unternehmen, die sich für Open Source entscheiden, tragen mehr Eigenverantwortung und müssen bereit sein, diese aktiv zu gestalten.

Für manche ist das eine strategische Chance zur Selbstbestimmung – für andere ein zu großer Aufwand im Tagesgeschäft. Deshalb sehen wir Open Source nicht als alleinigen Königsweg, sondern als eine von mehreren Optionen: Wer digitale Souveränität erreichen will, braucht vor allem Lösungen, die technische Kontrolle, vertragliche Klarheit und langfristige Unabhängigkeit vereinen – unabhängig vom Lizenzmodell.

Auf was Unternehmen achten sollten

Wer digitale Souveränität ernst nimmt, sollte schon bei der Auswahl eines Intranet-Anbieters genau hinschauen. Denn die technische Lösung ist nur ein Teil – entscheidend ist, wie viel Kontrolle, Transparenz und Flexibilität ein Anbieter wirklich ermöglicht. Hier einige zentrale Kriterien und Best Practices:

1. Hosting-Transparenz und Datenstandort

Frage gezielt nach, wo die Daten gespeichert werden – und wie flexibel sich der Speicherort anpassen lässt. Ein Anbieter, der digitale Souveränität unterstützt, gibt klare Auskünfte über Rechenzentren, Zertifizierungen (z. B. ISO 27001), mögliche Hosting-Modelle und vertragliche Garantien zur Datenportabilität.

2. Sicherheitsarchitektur und Datenschutzkonzept

Gute Anbieter liefern nicht nur ein Sicherheitsversprechen, sondern ein überprüfbares Konzept: Wie wird der Zugriff gesteuert? Welche Verschlüsselungstechnologien kommen zum Einsatz? Gibt es regelmäßige Penetrationstests und Auditberichte? Auch die Einhaltung der DSGVO sollte nicht nur im Kleingedruckten stehen, sondern aktiv mitgedacht und umgesetzt werden – z. B. durch Privacy-by-Design und Privacy-by-Default.

3. Flexibilität und Exit-Strategien

Digitale Souveränität zeigt sich nicht nur im Betrieb, sondern auch im möglichen Ausstieg. Ein souveräner Anbieter bietet Ihnen strukturierte Datenexporte, dokumentierte Schnittstellen (APIs) und klare Prozesse, um die Plattform bei Bedarf zu wechseln oder in ein anderes Hosting-Modell zu überführen.

4. Offenheit der Lösung

Achte auf offene Standards, API-Schnittstellen und idealerweise auf Open-Source-Komponenten. Systeme, die sich einfach integrieren und anpassen lassen, unterstützen langfristig Ihre Unabhängigkeit – sowohl technisch als auch strategisch.

5. Support- und Weiterentwicklungsmodelle

Ein souveräner Anbieter ist auch ein Partner auf Augenhöhe. Wie schnell ist der Support erreichbar? Gibt es eine Roadmap, die transparent kommuniziert wird? Werden Sicherheitsupdates regelmäßig und nachvollziehbar ausgerollt? Eine langfristige Zusammenarbeit braucht Verlässlichkeit und Kommunikation – gerade bei einem so zentralen System wie dem Intranet.

Fazit: Digitale Souveränität ist kein Luxus – sondern Voraussetzung

Digitale Souveränität ist mehr als ein technisches Schlagwort. Sie ist die Grundlage für Vertrauen, Sicherheit und langfristige Handlungsfähigkeit in einer zunehmend vernetzten Arbeitswelt. Wenn Du das Intranet souverän betreiben willst, musst Du nicht nur über Hosting-Modelle nachdenken, sondern auch IT-Sicherheit, Datenschutz, Kontrollmöglichkeiten und Anbieterabhängigkeiten ganzheitlich betrachten.

Wichtig: Unternehmen haben heute mehr Wahlmöglichkeiten denn je. Ob Cloud, On-Premises oder Private Cloud – entscheidend ist, dass die gewählte Lösung zum eigenen Sicherheitsbedarf, zu den Ressourcen und zur strategischen Ausrichtung passt. Besonders stark zeigt sich digitale Souveränität dort, wo Unternehmen sich nicht abhängig machen, sondern aktiv gestalten: durch bewusste Entscheidungen, klare Anforderungen und partnerschaftliche Anbieterbeziehungen.

Ein souverän betriebenes Intranet ist nicht nur technisch stabil – es ist Ausdruck digitaler Selbstbestimmung. Und damit ein wichtiger Baustein für moderne, resiliente und zukunftsorientierte Unternehmen.

Q&A: Häufig gestellte Fragen zur digitalen Souveränität im Intranet

Was sind die ersten Schritte zur Sicherung der digitalen Souveränität im Unternehmen?

Beginnen Sie mit einer Bestandsaufnahme: Wo liegen Ihre Daten aktuell? Wer hat Zugriff? Welche Systeme sind im Einsatz – und wie stark sind Sie an einzelne Anbieter gebunden? Im nächsten Schritt lohnt sich ein Blick auf das Hosting-Modell, die Sicherheitskonzepte und vertraglichen Regelungen. Idealerweise binden Sie IT, Datenschutz und Geschäftsführung frühzeitig gemeinsam ein, um strategisch entscheiden zu können.

Wie kann man den Übergang von einer Cloud- zur On-Premises-Lösung planen?

Ein Wechsel sollte gut vorbereitet sein: Klären Sie zuerst, ob Ihr aktueller Anbieter Datenexporte und eine saubere Migration unterstützt. Prüfen Sie Ihre eigene Infrastruktur und Ressourcen – insbesondere das IT-Team, das künftig mehr Verantwortung trägt. Ein schrittweiser Übergang, z. B. über eine Private Cloud, kann ein sinnvoller Zwischenschritt sein. Wichtig: Planen Sie ausreichend Zeit für Tests, Schulungen und die datenschutzrechtliche Begleitung ein.

Sind Open-Source-Lösungen automatisch sicherer?

Nicht automatisch – aber sie bieten mehr Transparenz. Der offen einsehbare Quellcode ermöglicht es, Sicherheitslücken schneller zu erkennen und zu schließen. Allerdings hängt die tatsächliche Sicherheit stark davon ab, wie konsequent Updates eingespielt, Systeme gehärtet und Prozesse überwacht werden. Open Source ist also kein Selbstläufer, sondern ein Werkzeug für mehr Kontrolle – wenn es professionell genutzt wird.

Was passiert mit meinen Daten, wenn ich den Anbieter wechseln möchte?

Das hängt stark vom Anbieter und den Vertragsbedingungen ab. Achten Sie bei der Auswahl auf transparente Exit-Strategien und vertraglich zugesicherte Datenportabilität. Fragen Sie konkret nach: In welchem Format liegen Ihre Daten vor? Können sie strukturiert exportiert werden? Gibt es offene Schnittstellen (APIs)? Anbieter, die digitale Souveränität ernst nehmen, machen hier keine Kompromisse.

Wie erkenne ich, ob ein Intranet-Anbieter digitale Souveränität wirklich unterstützt – oder nur behauptet?

Stellen Sie gezielte Fragen: Wo steht das Rechenzentrum? Können Sie zwischen Hosting-Optionen wählen? Welche Zertifizierungen liegen vor? Gibt es offene Schnittstellen, klare Migrationspfade und transparente Sicherheitskonzepte? Echte digitale Souveränität zeigt sich nicht nur im Marketing, sondern in den technischen und organisatorischen Details – und in der Bereitschaft, offen darüber zu sprechen.